Discurso completo de Isabel Muñoz en su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes

El 29 de enero de 2023 la fotógrafa Isabel Muñoz pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando titulado “Una antropología de los sentimientos”.

En su intervención, Isabel Muñoz valoró la condición artística, testimonial, reflexiva y activista de la fotografía y expuso la indisociable implicación de su trayectoria profesional con sus experiencias vitales.

Discurso de Isabel Muñoz

«Quiero que mis primeras palabras de esta noche sean de agradecimiento a todas las personas que me han abierto las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en especial a Publio López Mondéjar, que lleva casi medio siglo rescatando fotos y fotógrafos olvidados y trayéndolos al presente para darles así el lugar que merecen en la historia de la fotografía española. Una historia que él ha contribuido decisivamente a construir y que conoce como pocos.

Mi profundo agradecimiento también a Juan Bordes, excelente escultor y Académico Delegado de la Calcografía Nacional y a José María Luzón, arqueólogo, catedrático y ex director de museos tan prestigiosos como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico y el Museo de esta misma institución que hoy nos acoge.

Gracias también a los académicos, académicas, amigas, amigos, familiares, a mi hijo Manuel y a mis cinco nietos, que me acompañan esta noche. Considero un honor formar parte de esta Real Academia, que lleva más de 250 años velando por el arte y los artistas, y estoy segura de que al considerar tan generosamente mi trabajo como digno de esta prestigiosa institución, los académicos han estimado también la fotografía como un lenguaje tan digno como el del resto de las artes, así como los méritos de tantas compañeras y compañeros que han entregado sus vidas a este oficio, que expresa tanto la compleja variedad de sentimientos, como las luces y sombras de la vida. A ellos quiero dedicar esta distinción, en especial a las mujeres.

Para mi sorpresa, soy la primera fotógrafa que ingresa en esta Academia, pero estoy segura de que más pronto que tarde ingresarán muchas más. Quiero acordarme en esta noche tan especial para mí de los maestros que me precedieron en esta institución: Alfonso Sánchez Portela “Alfonso”, Juan Gyenes y Alberto Schommer. Los tres ocupan ya un lugar destacado en la historia de la fotografía española.

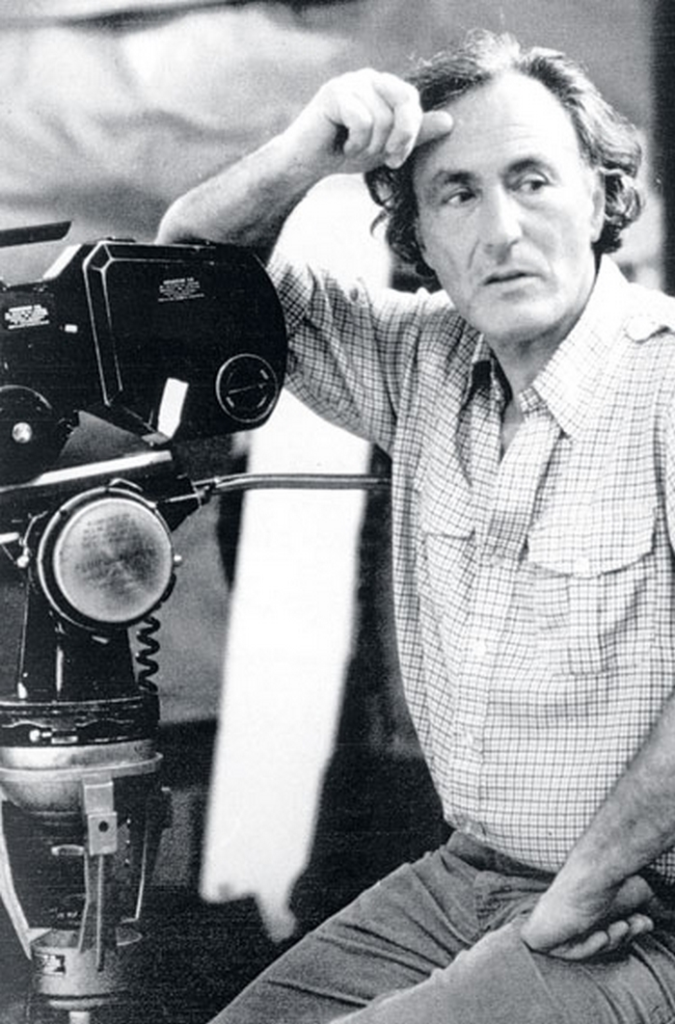

Es de justicia recordar la aportación decisiva de Alberto Schommer en la creación de la actual colección de fotografía de esta institución, que hoy ocupa una sala en el museo de la Academia. No soy una teórica de la fotografía, pero en el ejercicio de esta profesión a la que he entregado mi vida, con tanto esfuerzo como placer, he aprendido que “a través de mis fotografías puedo hablar de una manera más sutil y profunda que a través de las palabras”. Esta última frase podría ser mía, pero es de Richard Avedon. La cito aquí, con agradecimiento, porque fue él, uno de los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, quien me dio ese primer espaldarazo tan necesario para un creador que empieza.

Avedon adquirió para su colección personal esta imagen de dos bailarines de tango, gracias a la intervención de una de las personas que ha sido espina dorsal de mi carrera, el teórico Christian Caujolle, uno de los grandes regalos que me ha dado este oficio. Para quien no lo conozca, Caujolle ha sido la persona que, ante la indiferencia oficial, más ha contribuido a dar a conocer la fotografía española en el mundo, desde los años ochenta. Pero esta imagen es aún más valiosa para mí porque es el reflejo de la primera influencia de mi vida: la de mis padres, que fueron grandes amantes de la fotografía y del tango. De alguna manera, este mirón que observa a los bailarines sin molestar somos todos nosotros, los fotógrafos que contemplamos la realidad.

Y es también aquella niña que fui, la que se escondía para contemplar cómo bailaban sus padres, porque desde muy pequeña me fascinaban los sentimientos de quienes me rodeaban, ya fueran el placer y el sufrimiento, la felicidad o la desdicha, la injusticia que se manifestaba de formas diversas o la pureza de espíritu, cuyas huellas han transitado como obsesiones a lo largo de toda mi carrera.

Hay compañeros que hacen una foto y ya tienen la certeza de que es suficiente. Otros necesitamos hacer cientos, miles. Y es verdad que, en mi caso, nunca tengo suficiente y siempre pienso que la mejor fotografía está por llegar. Pero también es verdad que el acto de fotografiar a alguien y repetir la toma, es una forma de establecer una relación de confianza con el otro, de que se abandone a mí y a mi cámara, y que me permita penetrar en su verdad. Una verdad que he aprendido a reconocer con la experiencia del oficio y de la vida.

De la serie Tango, una de las imágenes que más me emociona es ésta porque contiene ese momento mágico que siempre buscamos los fotógrafos, cuando algo impredecible ocurre ante la cámara. En este caso, el bailarín tocó a su pareja de una forma que le erizó la piel. Los dos debieron sentir algo tan fuerte que lo escondieron. Hice muchas fotos para esta serie, muchísimas, pero solo en ésta se dio ese momento. Eran mis inicios y no descubrí lo que había ocurrido hasta que revelé el negativo. Quiero pensar que ahora, con mi experiencia, me habría dado cuenta inmediatamente. En cualquier caso, por suerte, la cámara lo registró porque la cámara nunca miente.

Entre esas primeras fotografías del tango y la instalación audiovisual sobre la danza butoh, expuesta recientemente en Japón, ha transcurrido mi vida profesional y personal, con sus luces y sus sombras, como lo son todas las vidas. Japón estuvo en mi deseo desde la primera vez que escuché hablar del país a mis padres. A lo largo de los años siempre traté de fotografiar esta danza que, como ustedes saben, surgió tras la Segunda Guerra Mundial como una expresión del dolor por la derrota y el sufrimiento que causaron las bombas atómicas. He tenido que esperar veinticinco años para poder retratar este viaje a lo más íntimo del ser humano, a esa frontera donde conviven el placer y el sufrimiento, la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. He trabajado con bailarines de todas las disciplinas, desde el ballet clásico al tango, desde Etiopía a Turquía, pero el butoh ha sido un viaje más profundo, porque se es y no se es al mismo tiempo.

El butoh es la expresión genuina de un sentimiento, de un dolor primigenio. Quizás porque el imaginario de los primeros bailarines del butoh surgió del movimiento agonizante de los supervivientes de las bombas atómicas. Un imaginario tenebrista, de claroscuros, que me trasladó a los cuadros de Caravaggio y de Goya. Por extraño que parezca, me alegro de haber tenido que esperar tantos años para fotografiar esta danza compleja y genuina. Valió la pena, porque ha sido una Isabel Muñoz suficientemente experimentada en la vida y en la profesión, la que ha tenido la oportunidad de realizar este trabajo en el que creo haber encontrado, la belleza donde nunca antes la habría buscado y brotes de esperanza, donde antes solo habría hallado fealdad y muerte.

Pero llegar hasta aquí ha sido un camino intrincado. Puedo recordar a aquella joven que consiguió su primer encargo para fotografiar muebles para una revista sectorial. Y, como no hay encargo malo, comencé a explorar mi propio universo. La audacia de la juventud necesita una agudeza y profundidad que solo se adquiere con la formación académica. Lo sabían bien aquellos primeros estudiantes que se formaron en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. En mi caso, mi primera escuela fue el Photocentro, el único lugar en Madrid donde podía estudiarse fotografía que, en aquella España provinciana, pocos consideraban una expresión artística. Allí, Ramón Mourelle y Eduardo Momeñe me dieron un gran consejo: “Tienes que ver mucha fotografía”. No lo he olvidado. Y, efectivamente, para crear un imaginario propio debía despertar la agudeza sensorial contemplando las imágenes que captaron aquellos maestros que me precedieron.

Agradezco a todos los fotógrafos, de cualquier tiempo y lugar, el trabajo que realizaron porque me ha permitido aprender, cuestionar y ensanchar mi mirada en un fructífero diálogo con ellos. En aquella búsqueda de formación se cruzó en mi camino el cine y trabajé como foto fija de dos películas, ‘Sal gorda’ y ‘En penumbra’. También se cruzó Estados Unidos, donde aprendí de John Wood, Martha Madigan, Robert Steinberg, Neil Selkirk y Craig Stevens su particular acercamiento al retrato y a la luz. Con ellos aprendí también a emplear un soporte idóneo para reproducir la piel a través de los platinos; una técnica que, al imprimir sobre papel de acuarela, me permitió incorporar texturas de color a las fotografías, añadiendo así a la piel una nueva sensualidad.

Esta técnica la apliqué a mi primera exposición que titulé Toques (1986). Hace poco, revisando el archivo, encontré una foto que me sorprendió por su similitud con este cuadro de la Escuela de Fontainebleau titulado Gabrielle d´Estrées y su hermana. Y es que la fotografía, tal como la percibo, bebe de la pintura y del resto de las Bellas Artes.

Así me ha gustado y me gusta retratar cuerpos desnudos, tan presentes en la historia del arte, quizás porque la experiencia me ha enseñado que cuando el ser humano se despoja de ese traje que le sitúa en una época y un contexto social determinado, es la persona que en realidad es. No sé qué razón animó a Picasso y a Braque a expresarse a través del collage. En mi caso, desde aquellas primeras fotografías siempre he deseado fragmentar los cuerpos, que no apareciese la cabeza del modelo para que el espectador pudiera incorporar a la imagen el rostro de la persona amada.

Aquellas fotos de bailarines realizadas en España, Cuba, Burkina Faso, Mali o Egipto buscaban la belleza con el propósito, como decía el director teatral José Carlos Plaza, de que la fotografía cumpliera la mayor de sus funciones: la de emocionar. Pero aquellas imágenes que los críticos se apresuraron a calificar de estéticas tenían otra peculiaridad que ahora, que ya llevo toda una vida en este oficio, reconozco como una de mis búsquedas más frecuentes: la ambigüedad. En muchas de ellas, su propia fragmentación impide saber si la persona retratada es un hombre o una mujer. Las bocas y piernas, los abrazos permiten al espectador sentir y experimentar con libertad un amor que no podía manifestarse ante los demás. Estoy hablando de un tiempo y de un país, el nuestro, en el que los homosexuales eran perseguidos y considerados como delincuentes.

Yo vi en mi propia familia cómo se destruyó la vida de personas queridas, acusadas y enjuiciadas por la ley “de vagos y maleantes” y, todavía en los años setenta, por la ley “sobre peligrosidad y rehabilitación social”. Una ley que contemplaba penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles y manicomios, simplemente por ser homosexual. La fotografía nos amplía el conocimiento sentimental y, en este caso, me gusta pensar que estas imágenes fragmentadas, ambiguas, permitieron a muchas personas imaginarse dando y recibiendo esos abrazos y besos que anhelaban y, además, hacerlo en público. Seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que uno de los actos más hermosos y más gratificantes es el de valorar y agradecer.

Una de las personas a las que siempre estaré agradecida es mi amiga Chantal Cottard. Un día ya remoto de aquellos años de iniciación, me dijo: “Isabel, tienen que ver tu trabajo fuera de España”. Sabía que no conseguiría una proyección internacional si no exponía fuera de este país donde, en aquel tiempo, las muestras fotográficas eran algo infrecuente, y más aún si eran de una mujer. Enrollamos diez o quince fotografías y nos fuimos a París donde se celebraba el Mes de la Fotografía. Terminé exponiendo en una galería horrible, pero como no hay lugar expositivo malo, visitó la exposición el crítico de Le Monde, Patrick Roegiers y la calificó con tres estrellas. Las únicas que, en aquella edición, mereció un fotógrafo vivo. Aquellas fotografías fueron un escaparate, una presentación al mundo que me ayudó muchísimo en mi carrera. Como también me ayudó la entrevista que me hizo Alfonso Armada en El País, a propósito de mi primera exposición en Madrid. De hecho, fue la primera entrevista que me hicieron en España. Quizá, también por eso Alfonso es uno de mis mejores amigos. Aunque no quiero convertir este discurso en la lista de agradecimientos de los premios Goya, no puedo olvidar a Charo Tamayo, a Adolfo Autric y a Rafael Sierra.

Dejaría de ser yo si no recordara cómo define la Real Academia Española el término filántropo: “persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad”. Gracias Charo y Adolfo por mantener vivo el sentido de la filantropía. Gracias también a Rafael porque, como hizo con otros compañeros, me apoyó desde mis inicios y lo sigue haciendo. Hace dos años me ofreció el stand de El Mundo en ARCO, donde pude mostrar mi primera obra interactiva.

Y ahora les invito a que me acompañen a Roma, a esa Roma de Velázquez que los miembros de esta ilustre Academia tan bien conocen. Hace muchos años, el escritor Gerard Mace me propuso hacer un trabajo sobre el barroco romano. Yo conocía bien la ciudad y el barroco, pero fotografiarlo, caminar con mi cámara por el puente de Sant’Angelo y encontrarme con la sensualidad de esos ángeles cuyas faldas se levantaban al viento para descubrir sus rodillas, me permitió darme cuenta de que, aunque podía hacer muchísimas imágenes sin cámara -como nunca he dejado de hacer-, el acto de fotografiar hace brotar en mí una agudeza, una profundidad nueva. Y, efectivamente, en aquel momento desperté a la voluptuosidad del barroco y a un particular tono burlesco de interpretar la vida que espero que nunca me abandone.

Llevar más de medio siglo en esta profesión me ha enseñado también que, cuando trabajamos, no siempre sabemos bien qué estamos contando porque en eso consiste el arte: en ponernos con un tema hasta percibir un pellizco, una tensión emocional que nos hace necesitar plasmarlo. Y también, en comprender que esas imágenes que surgen de nuestra emoción sólo están completas cuando el espectador las hace suyas. Si esa mirada sobre nuestra obra viene de un crítico de fotografía que conecta con nosotros, lo que surge de este encuentro nos permite reflexionar y, con suerte, orientarnos para el siguiente paso. En París, otra vez, hice una presentación de mis fotografías a la que asistió el teórico François Cheval, quien, tengo que decirlo, no se dignaba a hablarme porque le horrorizaba mi trabajo. Pero en aquella exposición pudo contemplar por primera vez el conjunto de mi obra y algo debió despertarse en él, porque se acercó y me dijo: “quiero hacerte una exposición”.

Durante años François trabajó con Audrey Hoareau en una retrospectiva de mi fotografía que iba a exponerse en el Centro Nacional Conde Duque, pero en 2017 me concedieron el Premio Nacional de Fotografía y ese proyecto se convirtió en una retrospectiva en Tabacalera.

La titularon La antropología de los sentimientos. Valoraron que los retratos de los contorsionistas del circo de Beijing, el trabajo sobre los bailarines o los actores pornos y sadomasoquistas que había fotografiado, experimentaban con su cuerpo inventando un lenguaje corporal que parecía no tener límites. Su mirada sobre mi obra me permitió ser más consciente de mi interés por el cuerpo como objeto de experimentación, y de cómo muchas de mis fotografías eran momentos, casi científicos, para explorar los límites, todo lo que podemos llegar a hacer si tenemos una motivación, un propósito. La fotografía ha sido desde niña mi gran propósito, la gran motivación que ha dado un sentido a mi vida. Ha sido y continúa siendo una forma de ir más allá, de explorar mis propios límites creativos, físicos, emocionales. Sobre todo, después de la muerte de algunas personas muy queridas de mi familia. Sin duda, los momentos más duros que he vivido, en los que mi profesión me ayudó a atravesar un límite emotivo que sentía insalvable. Si bien las primeras fotografías que hice después de aquellos momentos terribles fueron de danza, aquel sufrimiento profundo me permitió comprender otras dimensiones del ser humano, y eso me cambió como persona y me llevó a explorar temas que hasta entonces no habían formado parte de mis preocupaciones.

Si algo tiene este oficio, es que la vida va impregnando tu mirada y aquello que fotografiamos nos desvela una verdad que también afecta a nuestra propia vida. Ese cambio de intereses se plasmó en Camboya, donde en 1996 me encontraba haciendo un trabajo sobre la danza clásica del país, que conocía a través de los dibujos que Auguste Rodin realizó sobre el Ballet Real de Camboya, a principios del siglo XX. En Phnom Penh encontré al fotógrafo Gervasio Sánchez que me dijo: “¿Cómo estás fotografiando la danza con lo que está sucediendo en el país?” Y, efectivamente, ¿cómo podía retratar el cielo sin retratar el infierno? Estaba fotografiando una media verdad y una verdad a medias es una mentira tremenda. Así que visité hospitales, orfanatos, paisajes desolados, la barbarie del régimen de los Kemeres rojos.

Denuncié con mis fotografías la mutilación que causan las minas antipersonas y el tráfico de menores sometidos a la explotación sexual. La otra verdad. Y lo hice desde mi propia perspectiva, mostrando esculturas mutiladas por la guerra, bailarines con historias terribles que expresaban en sus danzas todo lo que habían vivido. Necesité y necesito hacer siempre los dos trabajos, porque el infierno y el dolor ajeno es tan insoportable que necesitas hablar de la vida, de la danza, del amor, de esa otra verdad luminosa y esperanzadora que desde niña decidí no olvidar. Ya entonces, cuando vivía algo malo solía decirme: “cuando sea mayor, esto no pasará”. Creía que en el futuro habría justicia en el mundo, pero crecer es asumir también que no hay premio ni castigo, que esta vida es como es y que también es un privilegio poder vivirla.

La fotografía es mi forma de expresar emociones, de interpretar lo que veo y de soñar en que mis imágenes puedan conmover a otros y quizá consigan que algo cambie. Sobre todo, porque las historias que no se cuentan se las lleva el olvido. En Irán, un año después del terremoto de Bam de 2003, esta mujer que vemos en la fotografía, Marzieh, regresó al solar donde antes se levantó la casa de su hermana, fallecida junto a los gemelos que acababa de dar a luz. De aquella casa sólo quedaba una pared blanca. Marzieh, vestida de riguroso negro, escribió sobre el muro aquello que le hubiera gustado decir a su hermana. El testimonio de su confesión impregna esta imagen.

Viajé a Etiopía en el año 2000 para retratar una de mis obsesiones: las personas y las tribus que se tatúan o se hacen escarificaciones. Allí supe que en Centroamérica había bandas criminales a las que llamaban maras, que se tatuaban el cuerpo como si fueran las páginas de un diario. Enseguida quise fotografiar a sus miembros para tratar de comprenderlos. Con muchas dificultades conseguí permiso para entrar en las cárceles de El Salvador. Entonces, mi pregunta se transformó. Ya no era la razón de aquella similitud con los etíopes, sino las motivaciones que movían a los jóvenes a ingresar en las maras, esas organizaciones criminales que ejercían una crueldad inimaginable.

Tenemos en nuestro cuerpo nuestra propia historia. Las miradas de los presos y sus tatuajes me fueron desvelando los secretos de esos seres marcados por la violencia, condenados desde la infancia a una pobreza en la que la misma vida no es un bien supremo. Me propuse fotografiarlos sin juzgarles, buscando el ser esencial que habitaba en ellos, lo cual me ayudó a comprender que esos victimarios terribles eran también víctimas de su propia condición. Hace solo unos años, en México, los migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos buscando un dudoso futuro solo tenían un camino: subir a un tren al que llamaban La Bestia. Los hombres temían por sus vidas, las mujeres tomaban anticonceptivos antes de iniciar el viaje: sabían que podían ser violadas, si no eran asesinadas. Muchos niños fueron secuestrados y no podemos imaginar lo que fue de ellos ni en la peor de nuestras pesadillas.

Pensé que quizá mi trabajo no cambiaría nada, pero necesitaba hacerlo porque, a medida que vas cumpliendo años la vida te va enseñando que el sufrimiento, la falta de libertad, la injusticia, la impunidad son temas que se vuelven recurrentes. Aquel tren ya no existe, pero la corrupción se ha reorganizado y seguirá mientras continúe la inmoral desigualdad económica. Entre medias de aquellos trabajos tan duros, la Diputación de Cuenca a través de Vicente Tofiño y Publio López Mondéjar me propuso hacer un trabajo sobre la provincia. Dudé en aceptarlo, porque no sabía si realmente una fotógrafa como yo tenía algo que aportar en un proyecto como aquel. Sin embargo, allí, en aquellos pueblos de la España olvidada, en Casasimarro, en Palomares del Campo, encontré los mismos temas que había retratado por todo el mundo: la ambigüedad, el detalle, el afecto, el sentido de comunidad, la danza y la amistad. Pude penetrar en el corazón de la gente gracias a la ayuda que me brindaron Publio, sus hermanos y las personas de su cercanía personal, como Alonso Casas que me permitió montar un improvisado estudio en su corral.

Retratando lo cercano, fui consciente de todo lo aprendido en la vida y en la fotografía. Un bagaje que me permitió reemprender mi trabajo con una ilusión que creía perdida. Me ocurrió lo mismo durante el trabajo sobre la infancia en el mundo, encargado por UNICEF y el diario El País en 2009, con motivo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo realicé acompañada por cuatro periodistas, entre los que se encontraba Lola Huete, quien sigue siendo una gran amiga. Este viaje al corazón de la infancia fue un gran reto por distintos motivos, de los que el principal fue aprender a captar una historia en dos días y medio, ya que ese era el tiempo que teníamos para conseguir la representación de una vida y de un país. En aquellos días apresurados comprobé también la terrible desigualdad que marca a cada uno desde su nacimiento, y decidí retratar la realidad de esos menores con la sombra que acecha a muchos de ellos, pero con la grandeza de sus sueños, ya que los sueños de los niños son la esperanza de que, quizá, el mundo llegue algún día a ser mejor para todos.

La transición entre los viajes y la cotidianeidad no es fácil porque nunca vuelves a ser la misma persona después de vivir el sufrimiento humano. En mi caso, he tenido la enorme fortuna de contar con el apoyo y el referente de Fernando Egea, psicoterapeuta, que me ha enseñado a cargar con la mochila que a cada uno nos toca y a bailar con ella. Y con él, también llegó una gran amiga y maravillosa arquitecta: Blanca Lleó. Si me pregunto qué universo pensé que nunca retrataría, mi respuesta es clara: la naturaleza. Siempre me resultó tan perfecta que pensé que nada podía añadir. Pero, estando en Papúa Nueva Guinea, una de aquellas noches maravillosas después de largas jornadas fotografiando tribus que viven de espaldas al progreso, me dije: “Isabel, llevas cuarenta y tantos años investigando sobre el ser humano, sobre cómo somos y cómo amamos y nuestras diferencias culturales, ¡pero si el eslabón más cercano a lo que somos son los primates!”. Y me acordé de que cuando era pequeña y tuve mi primera cámara fotográfica, acababa de llegar a Barcelona un primate blanco: Copito de Nieve. Me fui al zoo a retratarlo y se me puso delante y no paraba de posar. Y ya, a mis trece años, soñé con viajar al corazón de África para conocerlos. Fue un viaje, como el de Japón, que tardaría años en llegar porque, cuando comenzaba a organizarlo, en la República Democrática del Congo tuve un accidente que me rompió la columna. Yo estoy muy preparada para irme en el momento que sea porque tengo al otro lado muchas personas a las que quiero abrazar; pero quedarme en silla de ruedas, dejar de hacer fotografías, no me parecía una vida posible para mí.

De repente me dije: “Bueno, Isabel, pues irás en silla de ruedas, pero vas a seguir haciendo fotos”. Por suerte, debo agradecer a los médicos que me operaron el que hoy esté aquí, de pie frente a ustedes. Pasé un año en la cama pensando, soñando y calculando cuándo podría ir al Congo. Entonces me di cuenta de muchas cosas: de que tuve y tengo la ayuda de muchísimas personas: mi hijo, mi familia, mis amigos, el equipo con el que trabajo en mi estudio, esenciales en mi obra, tanto en su concepción como en su ejecución: Ana Toledo, Verónica Espericueta, Alicia Torres, Laura Ramírez y Esther Sánchez.

Debo agradecer la colaboración de las personas que me acompañaron en mis viajes: María Lastra, Amador Toril y David López Espada. En aquel larguísimo año de recuperación nunca dejé de soñar con el Congo, con los grandes simios, con poder acercarme al origen de lo humano. Fue mi primer contacto con ese país en el que conviven el cielo y el infierno, donde coexisten las cosas más maravillosas y las más duras que he podido encontrar en mi vida. Recuerdo perfectamente la primera vez que me encontré con un gorila, en un espacio abierto. Primero sentí un olor a algo desconocido; luego, un sonido que te deja muda porque no sabes, no conoces el paraíso de lo salvaje en el que has penetrado, donde todo puede ocurrir. Un encuentro que te devuelve a una emoción infantil, a un mundo mítico. He visto cómo se abrazaban delante de mí, cómo se miraban, cómo copulaban, con cuánto amor cogían a sus crías y las mimaban, cómo respetaban a sus muertos. Y este encuentro me devolvió a esa confianza primigenia en el ser humano, a su capacidad de cuidar del otro.

Y, como siempre, la gran pregunta: de un lado está esa emoción y del otro la duda de cómo vas a retratar lo que ves: ¿dejo esos fondos vegetales o no? ¿en color o en blanco y negro? ¿y qué blanco y negro? Me acordé de que Rembrandt situaba en primer plano lo que quería mostrar y se apoyaba en el fondo con sombras. Y me dije: “pues eso es lo que voy a hacer, voy a fotografiar lo que me interesa y voy a oscurecer el fondo, pero quiero que siga ahí, porque es real”. Decidí imprimir en platino, la técnica artesanal que aprendí en Estados Unidos, que comenzó a utilizarse a mediados del siglo XIX y se abandonó en la Primera Guerra Mundial, cuando se empleó en la fabricación de armas. Una técnica que ya utilizaban mis tatarabuelos en sus fotografías de viaje. Ellos fueron los primeros fotógrafos de mi familia. El resultado sobre el papel es una bella variedad de tonos que recuerda los orígenes de la fotografía, al igual que los primates nos remiten al origen del ser humano. A este trabajo lo llamé Álbum de familia. Se expuso por primera vez (2015) en la galería Blanca Berlín, la primera especializada en fotografía que se abrió en Madrid y con cuya creadora, Blanca, me une hoy una gran amistad. A los primates les debo también el haber conocido a Yolanda Villanueva, directora de documentales y novelista, que me propuso hacer un audiovisual para la segunda cadena de TVE, que se titularía Angalía Mzungu. Consiguió que se grabara una parte en el Congo para entrelazar mi historia con la tremenda realidad de las mujeres que yo había retratado en esa parte del país. Fue un encuentro revelador porque, cuando viajo para mis proyectos personales, dedico las veinticuatro horas del día a mi trabajo. En esta ocasión tuve tiempo de observar a Yolanda, de observarme a mí misma y observar cómo ella me observaba a mí.

En este juego de espejos, del cazador cazado, de contemplar cómo trabajaba con el audiovisual, surgió una suerte de amistad y de complicidad sobre esta pasión que es la creación. El mundo animal se me va desvelando como un universo sorprendente y cercano. Me gustaría mostrarles algunas de mis fotografías de los caballos españoles, una raza de equinos que son nobles, corpulentos y hermosos. Me los descubrió Belinda Saile. En Deauville, Francia, retraté también otras razas que nos permiten soñar que los unicornios existen. Y me fui aficionando a los caballos después de haberles retratado en Menorca y en Jerez. Poco a poco fui penetrando en un universo nuevo que ha supuesto otra vuelta de tuerca de mi vida.

Una nunca sabe, como creadora, cuando empieza a cambiar, pero desde hace años sentía que algo nuevo pugnaba por salir. Ya no era sólo el cuerpo humano, ya no eran las injusticias sociales y económicas, ya no eran sólo los animales. Las llamadas de atención de los científicos medioambientales y de los jóvenes sobre el cambio climático me hicieron detenerme y pensar en el universo degradado que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Y tuve muy claro que era un tema que quería abordar, pero ¿cómo lo iba a hacer? En el Mediterráneo y en los mares de Japón comencé a trabajar sobre los plásticos que vertemos a los ríos, mares y océanos. En lo que llevamos de siglo ya hemos consumido más plástico en el mundo que en todo el siglo XX. Somos más y tiramos cada vez más. Pero ¿cómo contarlo de una manera adecuada? ¿cómo mostrar esta realidad sin que las personas la rechacen? ¿cómo crear imágenes que provoquen el deseo de ser contempladas, que emocionen y, a la vez, que conmuevan a la gente y la animen a actuar?

En Japón conocí a Ai Futaki, ganadora de dos premios Guinnes de apnea, embajadora del medioambiente de su país, a la que debo agradecer las puertas que me abrió por esa cercanía suya con los animales marinos. Es un tema tan planetario que exigía otras formas de fotografiar. Este trabajo me pedía vídeo, sonido, mapping, nuevos caminos para expresar mi preocupación por el Planeta, para conseguir imágenes soñadas y creadas desde la esperanza, ya que deseo creer que aún estamos a tiempo de detener el cambio climático y proteger la salud de los mares, de los océanos y de nosotros mismos. Porque, como dice un eslogan que he hecho mío, “somos ríos, somos mares y océanos. Somos agua”.

Señoras y señores académicos, amigos, familiares, querido hijo Manuel, siempre presente en mi vida y en mi obra, gracias por vuestra presencia en esta sala. Manu querido, quiero compartir contigo y con tu hermano Julio este momento. De alguna manera, esta pasión mía por la fotografía me ha impedido dedicaros todo el tiempo que merecíais. Me hace ilusión ver aquí a mis cinco nietos y poder felicitar a Paula, por ser la magnífica madre que es. Permítanme concluir estas palabras con la foto de una gorila que se llama Tumi y es listísima. Le encantaba que la retratara, así que una vez cogió una rama de arce y se la puso sobre su cabeza. Yo llamo a esta fotografía Julio César porque, cuando los emperadores romanos entraban triunfantes en las ciudades, llevaban con ellos un esclavo que sujetaba una corona de laurel y, como ustedes saben, le decían: “Memento mori”, “recuerda que vas a morir”. O lo que podría decirse también de otra forma: “No eres nada. Ahora entras triunfante, pero no debes olvidar que podrías haber entrado como vencido. Y sin duda, también morirás”.

Y eso es algo que todos nosotros, personas que nos dedicamos al arte y a la creación, debemos recordar siempre: que hemos tenido el privilegio de dedicarnos a oficios que nos han hecho y nos hacen felices. Algunos, además, tenemos una fortuna añadida y, como los emperadores romanos, hemos podido entrar en el palacio magnífico que es esta Real Academia de Bellas Artes que hoy nos acoge.

Pero no quisiera terminar este discurso sin recordar que tampoco nosotros somos nada.

Muchas gracias».